如何看待体育明星化身idol的现象?这种现象对体育发展又有什么影响呢?如何看待2020华语辩论世界杯辩题“体育明星偶像化是体育发展之幸/之悲”?

感觉体育明星偶像化的都要凉

营销人最近关注的热点无非是冬奥,从冰墩墩、王濛、中国女足夺冠、武大靖、苏翊鸣等运动健儿,再到谷爱凌这个屠榜我们票圈和微博热搜的冬奥顶流概念股,热点都要蹭不过来了。

尤其是谷爱凌,她的爆红是完全可以预计的,冬奥前在各大地铁、公交、机场、商场、超市、分众电梯等地就已经是铺天盖地的广告,很多人问我营销是不是太过了。

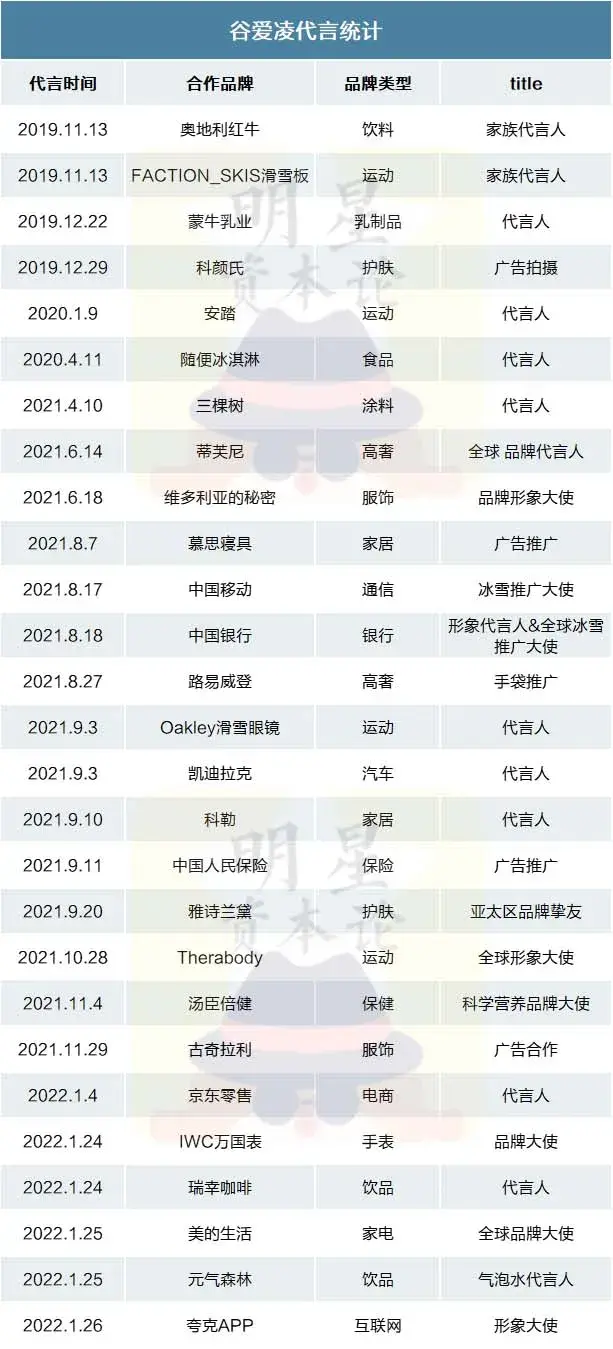

从品牌人的敏锐嗅觉出发,我答:不是谷爱凌买营销,而是在斩获冬奥金牌之前,谷爱凌早已是代言收割机,多个品牌是基于对她实力的预判都在押宝提前签下这个绩优股。

而事实证明,在冬奥会夺冠后,谷爱凌在各种媒体营销号上简直是一个人等于100个爆款标题,如果你的品牌有这个实力,你会不选她吗?

(图片来源于网络)

从上图可以看到,目前谷爱凌代言品牌已经涵盖运动、护肤、电商、奢侈品、汽车、乳业、通讯、家居等数多个领域,妥妥的顶流代言收割机,甚至与巅峰时期的林丹、刘翔都可一较高下。

从谷爱凌带来的话题背后,不仅是体坛代言一颗冉冉新星正在升起,更是引发了一轮代言营销的青春风暴。

体育明星成为品牌代言宠儿

很明显的一个趋势是,体育代言向年轻新势力的倾斜,一些新消费品牌也加入了体育明星代言的阵列,比如瑞幸咖啡、元气森林、科颜氏等品牌,开始从娱乐明星转向了牵手体育运动员。

从品牌利益角度出发,放弃娱乐明星选择体育运动员,这里面有几个因素:

第一个是成本因素。

我在《打爆口碑》一书中写过,锁定具备爆红潜力的明星,关注其成长周期,在其流量红利期与之合作,可以最大化放大合作效益,以小预算撬动大流量。

对于动辄上千万的娱乐明显代言费,运动员无疑是高性价比的选择。

好比这次的谷爱凌代言,很多品牌赶在谷爱凌站在冬奥会领奖台之前将其签下是一个明智选择,这时谷爱凌的代言费用相对来说肯定是比现在据说250亿美元低的,所以这是品牌的集体营销“豪赌”——赌谷爱凌在北京冬奥会能够斩获金牌,成为新的体坛风向标。

结果也是喜闻乐见的,经过体育赛事和新媒体流量的加持,成为头部体育明星的谷爱凌商业价值,并不输于娱乐明星。

这里,如果企业可以的话,我比较建议品牌多去关注和了解一些培育期的体育明星,或是有潜力的体验运动员,这时他们因为商业度关注度不高,所以签约费用不会太高。

比如中国女足,春节期间女足亚洲杯夺冠,让备受男足打击的国人迎来了一次扬眉吐气的狂欢,但在品牌营销战役中,仅有支付宝和蒙牛慧眼识珠。

这恰恰说明,中国女足这支潜力股的商业关注度还有待开发,但却因此而具有强大的营销潜力。

第二个是风险因素。

2021年,从明星偶像到网红主播,塌房事件频发。

这对于那些花大价钱请流量明星代言的品牌或产品而言,钱也花了,各种推广营销活动也做了,一顿操作猛如虎之后,很可能因为代言人出现负面,品牌方处心积虑布局的营销与传播,被一夜打回解放前。

而对于体育明星,由于其更高的专业门槛和阳光正面的形象,体育明星的翻车概率很低。有网友说:奥运会狠狠修正了自己的审美,有瑕疵的皮肤,健实有力的身躯,韧而不屈的眼神,这些运动员们身上多样化、有层次的高级美,打破了大众对于美和偶像的固有认知。

这样对比隐形炸弹似的顶流明星,为国家荣誉而战的奥运健儿们显然是更靠谱的选择。

第三个是品牌年轻化。

跟消费者沟通,需要很重要的介质。特别随着年轻人对体育赛事的高度关注,奥运会、体育运动、运动员、运动队就成了非常重要的沟通要素。

嗅觉敏锐的品牌,也开始通过借助体育跨界打开年轻人市场,树立品牌年轻化形象和态度。

以谷爱凌为例,滑雪天才少女、天降紫薇星、爽文大女主、斯坦福学霸,自律、高颜值、敢于挑战,加注在谷爱凌身上的标签,基本满足了年轻人对偶像所有的幻想。

事实上,不光是谷爱凌,近两年来我们很多年轻的运动员也成为了品牌们代言的香饽饽。

比如签约谷爱凌之前,三棵树曾签约武大靖作为品牌代言人;在东京奥运会夺冠的杨倩,成为了服装品牌太平鸟旗下SUPERCHINA系列的代言人;女子个人重剑冠军孙一文,成为顾家床垫8周年品牌大使等。

品牌热衷角逐体坛明星,从侧面也是品牌营销思维的一次重大转换:从过去流量思维,转变为了品牌思维。

品牌在代言上不再单纯的追求ROI回报,而是上升到了品牌形象和长期价值的塑造。

品牌代言营销战役怎么打?

想要签体育明星或在传播上如何发挥代言的极致效应,品牌要考虑的点是什么?套用《打爆口碑》一书里我总结的三点:

第一点,在运动员的选择上,品牌x明星契合度=品牌主张传递深度。

品牌与体育明星的合作是两个IP的结合,两者不是孤立绽放,而是在调性契合的基础上合作共赢,在流量与话题之外,传播要更深度的考量二者的CP感。

比如很早签下谷爱凌的红牛,就容易形成强关联,但是像中国移动这类的通讯品牌,代言人就很难赋予这个品牌自己的特点,所以在消费者端很难形成记忆点。

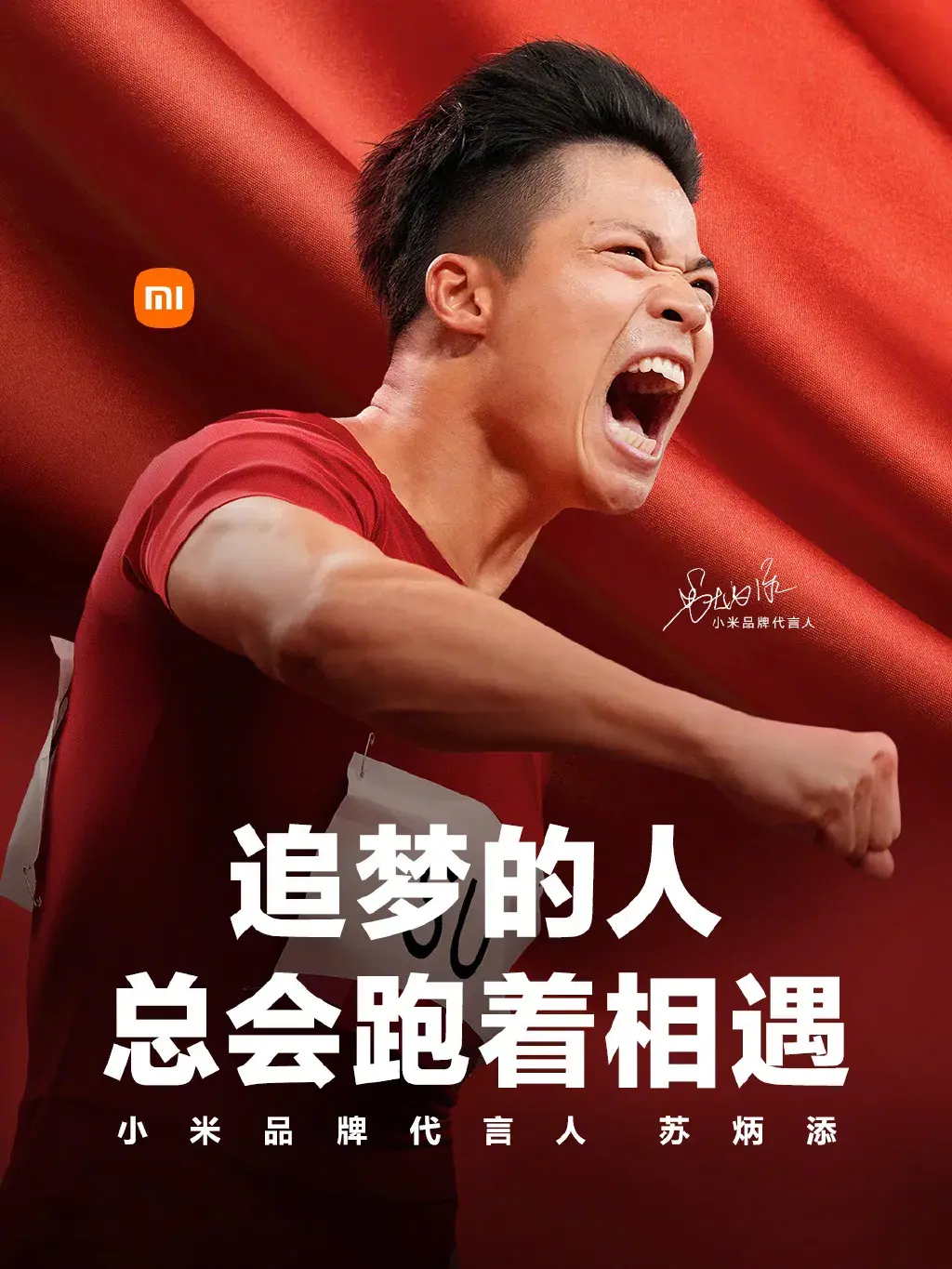

还有苏炳添与小米的牵手,一个是第一个跑进男子百米决赛的亚洲人,一个是国内最快杀入世界500强的企业。单从两者气质上来看,苏炳添与小米在各自领域的散发着独有的闪光点,二者的结合可以说是灵魂共振,殊途同归。

所以,在互联网时代好的代言人是不需要用太多语言去向消费者解释的,品牌形象与代言人之间有着浑然天成的连结。

第二点是,在传播上,放大代言效应。

很多品牌签约体育明星,更多是短时借势,所以应对风口比赛的营销很重要。

首先,是时间的争夺。运动员赛前的预热,比赛中的爆发,赛后的蓄热,都是重要时间节点的营销节奏,这也是为什么我们会在这几天被谷爱凌的各种广告包围。

其次,是空间的抢占。电梯、央视、app开屏、微博、朋友圈,核心主KV,TVC、海报相关的素材要利用好,在物料上统一更换成明星,品牌气质会产生颠覆性变化,给到大众的认知刺激也就会更加强烈。

第三点是,内容输出要个性化、差异化。

像现在处在流量风口的谷爱凌,背后站着20多个个品牌。

当她多个代言加身时,也意味着每个合作的品牌要在同一个流量池里去抢占粉丝的注意力,就看谁更会玩了。这时也更加要求品牌能跟谷爱凌有非常好的强关联,也就是品牌和人能合为一体。

不信,你看我们前几天在“暴走品牌社”转载的一文《谷爱凌刷屏引发一场30家品牌公关大比武》,有哪个品牌是让你记住的?

所以,在内容的输出上,要在粉丝关注点与明星特点的结合上进行定制化创意。

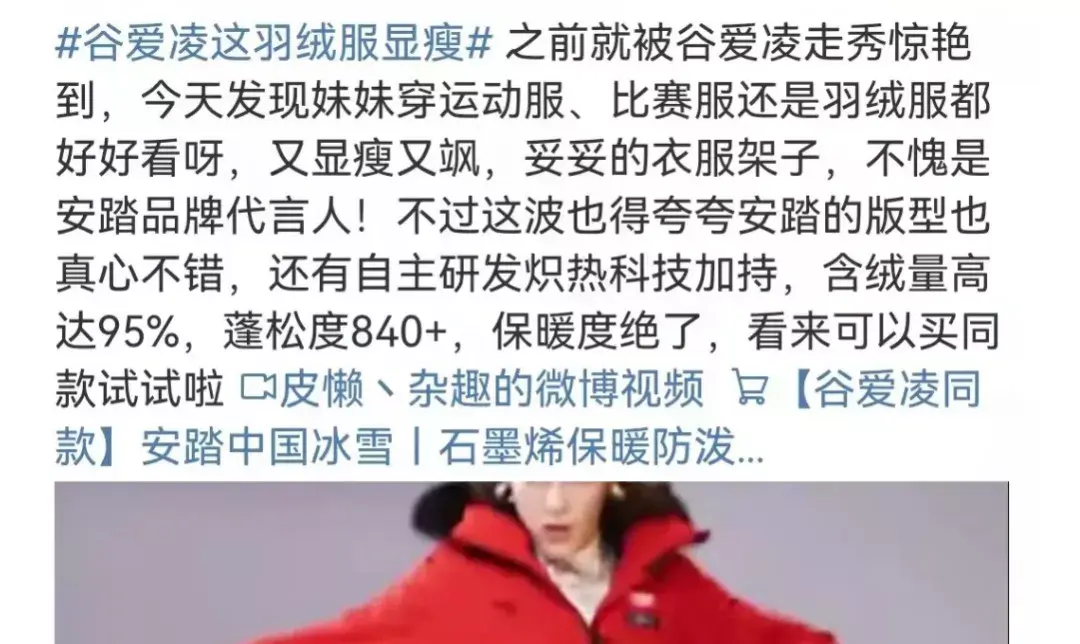

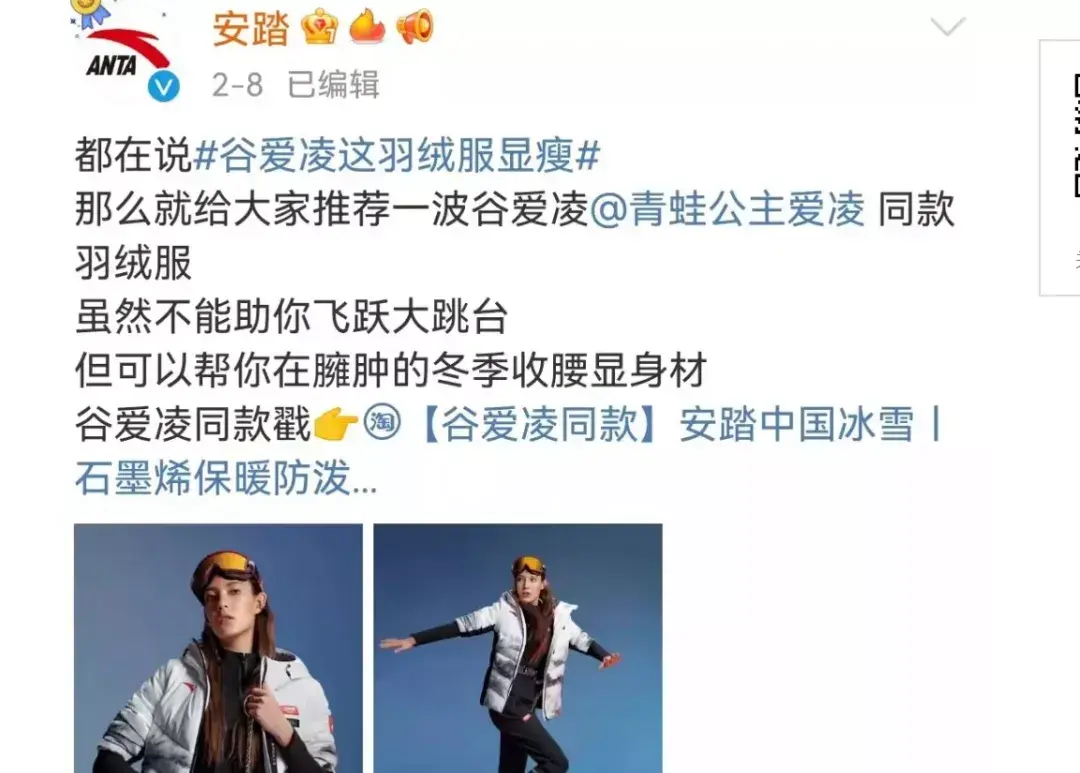

在这方面做得比较有记忆点的品牌是安踏。

2021年,安踏在签下谷爱凌后,就针对特定人群发布针对女性市场的全新营销主题#因动而美#,透过女性视角诠释安踏“Keep Moving-永不止步”的品牌精神,并启动了一系列女子推广活动,强调新时代女性的力量感和无惧挑战的态度。

但是,前天看到的热搜又让我对安踏的营销产生了,emm,大可不必!

说的就是#谷爱凌这羽绒服显瘦#。

从热搜的角度,到一众营销号的发文带商品链接来看,再到安踏发声,内行人一眼就看得出来品牌营销的痕迹很重。

看完让人只想吐槽:就这格局?

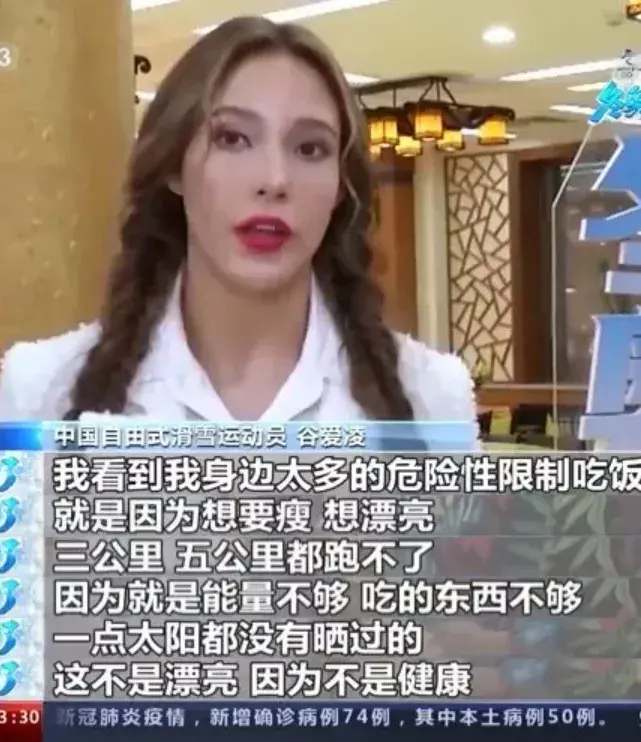

联想到谷爱凌对于“瘦”这个话题的解读:

维密都走出“白幼瘦”的营销桎梏了,一个运动品牌还不把健康、力量美打在公屏上,emmm,就不知道说什么好伐。

最后我想说的是,体育明星成代言新宠,只需要2个关键加持,成绩+商业运作。

但成为品牌代言收割机的体育顶流巨星,却必须要具备的难以超越的成绩、个人魅力加持、和能够实现社会破圈的公众影响力。

像谷爱凌,老天赏饭吃固然重要,但背后的努力付出与千万次的锤炼,才造就了我们今天看到的天才滑雪运动员。

先得有生态,然后要专业

夏奥和冬奥的罕见“连轴”,让许多人见证了体育赛事可能带来的爆发式影响,也见证了一批运动员商业价值的陡升,“体育明星”的概念正更加深入人心。

与此同时,狭义的“娱乐明星”日子却不那么好过。接二连三的丑闻掀开了整体生态不健康的那一面。自上而下的“清朗行动”到来,更让环境处在变局当中。

此消彼长之下,一种声音随之产生:天生拥有健康、积极等关键词的体育明星,可以尝试取代“已经需要做风险评估”的娱乐明星,去成为观众的偶像,去成为品牌的宠儿,去拥有更高的商业价值。

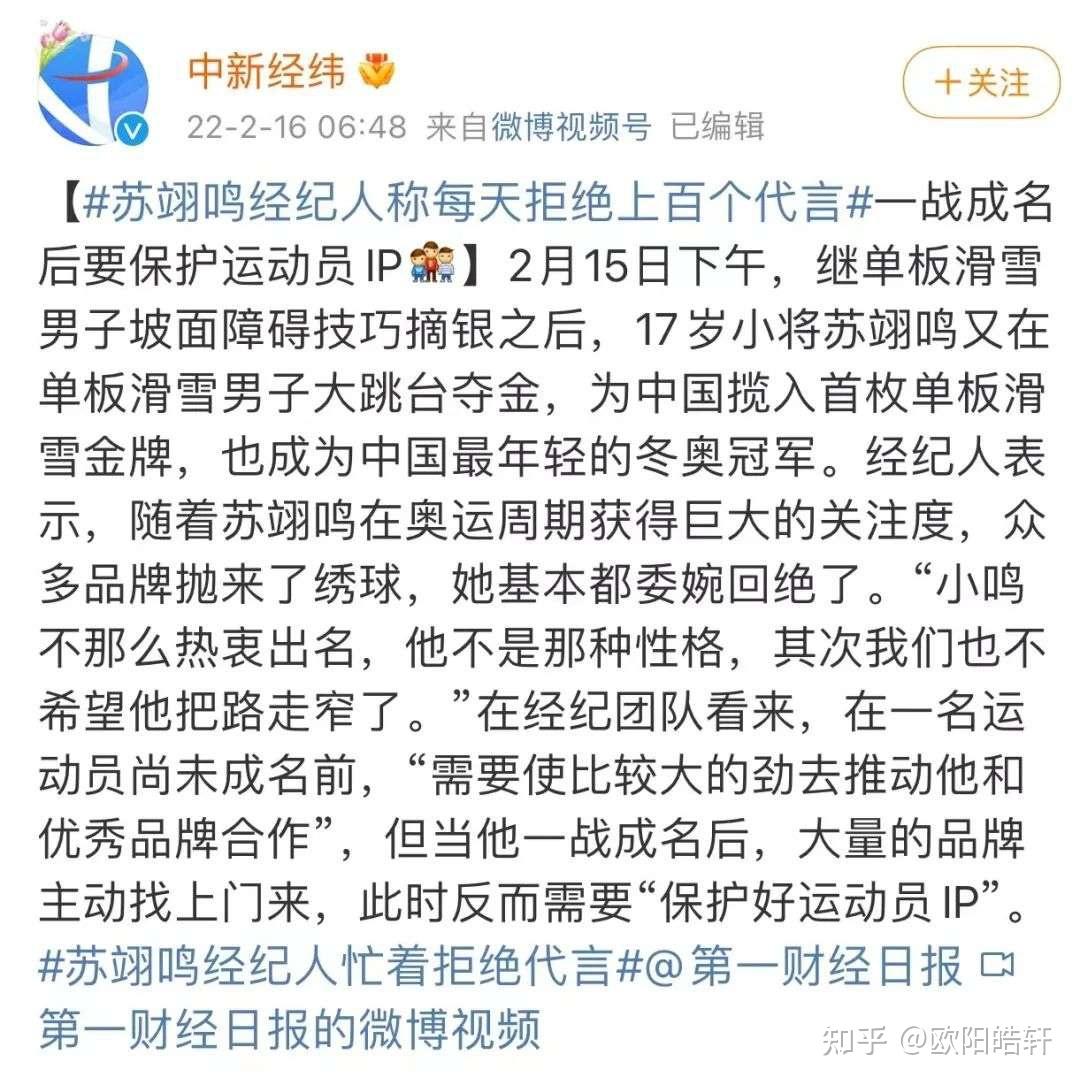

情况似乎如这种声音的轨迹在发展:苏炳添、谷爱凌、苏翊鸣等体育明星席卷代言的速度,比起娱乐圈顶流有过之而无不及。“苏翊鸣经纪人忙着拒绝代言”也曾在冬奥会将将结束时,登上微博热搜。

但“每天拒绝100个人”的新闻,背后却仍然存在着递进式的疑问。谷爱凌苏翊鸣们商业价值的爆发,未必能代表“体育明星”的全貌;宁可折损也要在头部明星身上扎堆投入,反映的是这类机会的稀缺;;“体育明星”有“娱乐明星”的商业回报未来可期,但“取代”的逻辑还值得反复推敲。

1 明星的诞生:谷爱凌只能是个例

“男苏女谷”的说法,在冬奥会之前还是指苏炳添与谷爱凌,前者在东京奥运会取得突破,后者在北京冬奥会斩获2金1银前就已经成为了代言的宠儿。冬奥会上,苏翊鸣同样摘得2金1银,更能代表全民关注下,一个顶流的诞生,也让“男苏女谷”多了一个“小苏”。

冬奥会结束后,苏翊鸣的经纪人一句“我每天拒绝100个人”让“苏翊鸣经纪人忙着拒绝代言”登上了微博热搜高位,18岁天才少年,本土奥运会上取得惊人突破,健康的外在与性格,技巧项目的观赏性加持,乃至小时候客串演员经历的话题性,都让苏翊鸣的爆红显得理所应当。

谷爱凌的身份背景,则让她为大众熟知的速度前移。对不少人而言,并不是谷爱凌爆红而收获了代言,而是认识到谷爱凌的爆红,就是通过她接二连三的代言。这一度让她有了不少的争议,直到她“大女主”一般的赛场表现与元气性格一再刷屏,才去与本来就有的关注度形成了叠加。

苏炳添则是另外的故事。作为“中国百米飞人”,他的名字早早为人熟知,相比18岁谷爱凌和苏翊鸣,32岁的苏炳添的例子更具备时间跨度,让他完成商业价值飞跃的,显然是东京奥运会上9秒83的成绩。这一堪比刘翔的突破既简单好理解,又兼具了勤奋与科学,更让品牌的选择顾虑大大降低。

与此同时,连轴的两届奥运,与娱乐圈的“集体塌房”撞了个满怀,与体育明星的“为国争光”、“优质偶像”形成对比,东京奥运会期间,“请品牌多选择体育明星”一度登上微博热搜,某手机品牌签下苏炳添为代言人时,官宣评论也多见“你们有眼光”的观点。

“眼光”建立在对运动员的认可上。对运动员的认可,首先依然是“成就认可”。尽管品牌市场、体育经纪的两个方向都会声明运动员形象气质、性格、社交媒体活跃度这些外围价值当做重要标准,但也几乎所有都会将成绩作为第一标准,这是核心价值。

核心价值是“1”,外围的价值是“1”后面的“0”,趋势在于,“0”的重要性也在提升。与娱乐明星相比,运动员日常的训练与商业行为先天离得更远,也不是每个人都有意愿和经历去运营个人IP,这造成了天然矛盾:在品牌愈发强调内容营销、签约代言人愈发不单纯讲曝光的当下,这种矛盾也会愈发突出。

“对运动员来说,商业价值的核心来自于竞技属性。然后与此同时,需要有社交媒体的运作,需要有参加其他活动的精力。”体育产业资深从业者、ECO互娱总经理林君娴向 毒眸(ID:DomoreDumou) 表示。

“另一方面,人的精力总是有限的,其他事情太多,就会影响到训练,不是所有人都可以做到谷爱凌那样。这时候,经纪公司就要做一些事情,用团队的力量,让运动员在训练之外用最少的精力获得最大的价值。 ”

2 生态的构建:初级阶段与风险管理

体育明星代言一事的爆发感,还体现在“代言人”的集中上。据不完全统计,苏炳添东京奥运后半年拿下了11个重要代言,苏翊鸣在2月底时代言数量达到8个,此时,谷爱凌更是已经身披27个代言。

一定意义上,体育明星的代言爆发,比起“很多个体接到代言”,更接近“一个个体接到很多代言。”

体育产业分析师孟德告诉毒眸,在行业内,已经有人将品牌扎堆选择谷爱凌视为反面案例:“品牌根本不知道该签谁,所以才会有超过20家选择谷爱凌。很多都是‘自杀式签约’,被埋没的要比有正向收益的要多。”

背后的原因当然不能怪到谷爱凌头上,“体育明星”本身的数量稀少不容忽视。在当下的体育生态当中,起决定性作用的已经不仅仅是“竞技成绩”,更是“大赛成绩”。在大众层面,苏翊鸣和谷爱凌都因冬奥成绩让故事获得加持,而让在田径领域成名已久的苏炳添,从田径爱好者走向最广泛大众的,仍然是奥运会这一最高舞台的成绩。

大赛,成为了国内明星运动员加持的一道坎,当下,也几乎是唯一通道。更何况,世界范围内的两大影响力顶流体育盛会:男足世界杯和奥运会,给中国人民的选择只有奥运会。

或者,也未必是中国人民只能选奥运会,而是体育在中国的发展阶段,仍然没有进入到“全民参与+商业化”的理想生态当中,在完成这一生态之前,“国家荣誉”仍与体育深度绑定,需要寄希望于整体联赛培养体系、商业化的足球等项目,自然难以形成正向循环。

一定意义上,LPL等电竞联赛的商业价值,上也有中超、CBA等主流体育赛事的价值缺位的原因。就在3月,商业化程度与民众参与度形成极大反差的F1(一级方程式赛车)迎来了第一位中国正式车手周冠宇,这位来自上海的20岁小将首战就取得积分,但目前的商业签约并没有如奥运冠军那样形成爆发。

在这个较为初级的阶段,“体育明星”还是更多地来自于“奥运明星”。

奥运的最大问题在于周期,对不少项目的运动员来说,奥运会是获得曝光的唯一机会。哪怕是有过商业价值的女排和女足,也会因为话事者的不理解留下隐患。

奥运结束后,就有体育经纪从业者,公开表示,不是没有人没有提醒品牌“女排这一届很难取得成绩”的风险,但品牌仍然会抱着“赌”的心态,按取得最优成绩制定方案;同样的问题发生在女足身上,2021年夏天,某互联网社区平台已经准备好奥运期间女足一系列营销策划,却最终因为女足在东京的惨淡成绩而大打折扣。

女排和女足已属于中国体育当中的“绩优股”,前者无数次完成奇迹,有绝对的成绩打底;后者也在东京折戟半年后的亚洲杯掀起过浪潮。体育媒体从业者公瑾告诉毒眸,尽管奥运期间问价的品牌开始成倍增长,不能忽略的一点是,一些签约的决策者,自己也属于“不关心体育”的国人的一员。

“他们不知道2021年女排的对手已经和2019年不一样,他们不知道女足的对手巴西和荷兰有多强大,当然你也不能怪他们,体育文化建立起来,也不是一朝一夕的,问题来自生态层面,需要不断刺激、不断反馈。”公瑾表示。

在这个维度下,不稳定,是横亘在许多品牌与签约体育明星之间的一道坎,这种风险又继续和体育赛事曝光的不可持续性叠加。

林君娴告诉毒眸:“足篮球赛制还算平均,但有些项目一年只有一两场比赛,如果没有抓住这一两场比赛进行,运动员的商业收益就会大大降低,赞助商会认为自己没有得到很好的曝光。这时候,就需要把运动员的日常曝光做起来,去冲击体育赛事先天的不稳定性对品牌的影响。”

3 逻辑的梳理:规则与机遇

经济学上,“如果一个国家的人均GDP突破一万美元,文化产业将会产生飞跃”的判定,同样激励着属于泛文化产业的体育产业。

2015年至2016年期间,“46号文件” 将全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持的口径,与新奥运周期的叠加,曾经给中国体育带来强力的资本支持,但由于缺乏生态层面的支撑,许多创业公司并没有坚持到现在,许多跟风进入的项目也不了了之。

体育经纪这个细分垂类同样如此。前文提到的“男苏女谷”三人,苏翊鸣的经纪合约在Endeavor巍美(2014年,IMG被WME联合银湖资本收购、组成WME-IMG公司,此后更名为Endeavor,Endeavor巍美为其中国子公司),谷爱凌的经纪合约在由母亲谷燕搭理之前,也一度是Endeavor巍美的签约运动员,现仍是IMG Model的签约模特,而苏炳添则属于腾讯赢得体育的签约运动员。

也就是说,谷爱凌与苏翊鸣的经纪模式,与成熟的美国职业体育商业体系紧密关联;苏炳添的经纪公司,也来自大厂在体育经纪产业的投入(赢得体育与2017年成立,并很快与中国女排建立联系)。

成熟与专业成为其中的关键词,林君娴表示,相比国外,国内的许多体育经纪在很长一段时间内处于“等”的状态,服务意识并不算明显。

“之前,行业普遍有等的心态是‘等活儿’。 具体的工作方面,过去国内做得比较多的就是纯代言接洽,在自媒体、媒体合作方面投入很小,而国外的经纪行业可能会对运动员整体的职业生涯做更长远的规划,这种规划会影响深远,直到退役后。 ”

积极的一面是,与许多产业一样,短视频的发展,也让体育经纪与MCN产业的结合迎来了新的机会。一方面,MCN产业对人的包装的方法论迅速积累,可操作的选择空间也更多;另一方面,普遍不擅长文字表达的运动员群体有了新的方式。“奥运期间微博、抖音很多连麦活动,就少不了MCN公司的协助。”公瑾告诉毒眸。

相比商业化进程更早、相关营销也更加成熟的娱乐产业,体育产业对社交媒体的运营也仍然有差距,但反过来,这也是一些行业的机会。

“有差距这方面也要做,这是运动员得到持续曝光的一种方法。”林君娴表示,“有些运动员成绩一般,但商业价值也可以因为社交媒体有好的发展;对成绩优秀的运动员来说,社交媒体也会是一个加分项,对有些意向赞助的品牌而言,对意向赞助的品牌会有更大的吸引力;甚至我们有时候签约的运动相关的网红,也会有很高的流量价值,这是一个新的阶段,也是短视频时代带来的变化。”

一定意义上,这也是另一种路径的商业化,而关于家人担纲经纪的问题,业内人士却认为并不是核心问题,谷爱凌和周冠宇也使用了家人。

“欧美尤其南美足球运动员,比如梅西、内马尔也会用家人管理,放在经纪行为的本质与国内的环境下,这同样无可厚非,关键得有还是专业的得跟上。”林君娴表示。

规则的放开,也为专业机构工作的展开提供了保障。

2019年7月,国际奥委会修改了《奥林匹克宪章》的第40条规则,其中,“在规则允许下、奥运会参与者可以在奥运会期间将其姓名、照片或者体育赛事用于广告宣传”的规定,打破了此前IOC在此方面的禁令;

同年8月,国家体育总局更新了商业代言的规则,具体表现为“在不影响训练比赛的前提下,经单位同意,运动员、教练员可以自行或聘请专业经纪机构、经纪人,以个人名义从事商业开发活动”。

但规则的放开并不意味着审核流程的减免。孟德表示,这方面不能盲目乐观:“规则放开并不意味着控制放松,比如举个例子,商业化程度比较低的举重队,现在也有外包的商业化团队,但如果品牌来谈的时候又要遇到层层审批,客观上阻碍也会增加的。更何况,孙杨事件带来的负面影响,一时也难以消除。”

一般认为,体育运动员的“塌房”风险较小。这也是目光转向的重要原因,但也有业内人士表达了不同的看法。公瑾告诉毒眸:“人们总说娱乐明星容易塌房,所以会转向体育明星,这里面的逻辑是有疑问的,甚至有可能反了。”

“娱乐明星‘塌房’,是因为他们是娱乐明星吗?其实是因为他们赚得多、关注度高,而又没有显著的道德约束方法,反过来,如果体育明星得到了不匹配的酬劳,同样也会面临道德问题。你不要去考验人性。”

(应受访者要求,文中孟德、公瑾为化名)

本文来自微信公众号 “毒眸”(ID:DomoreDumou),

原作者:周亚波

【侵删】